一般歯科治療について

患者様を第一に考えた

治療

一般歯科では、「歯の痛み」「歯ぐきからの出血」など、一般的な歯科疾患の症状を幅広く治療しています。治療への不安をやわらげ、治療時の負担をできるだけ少なくするため、リラックスいただける雰囲気を重視し、患者様とのコミュニケーションを大切にしています。また、健康なご自身の歯が一本でも多く残るように、なるべく削らない・抜かない治療を心掛けています。

- 歯が痛い

- 噛むと痛い

- 歯がしみる

- 歯磨きをすると血が出る

- むし歯かどうか気になる

- 詰め物・被せ物が取れた

当院のむし歯治療

痛みに配慮した治療

当院では治療時の痛みを抑えるため、表面麻酔や電動麻酔器の使用など、さまざまな工夫をしています。患者様お一人おひとりのお気持ちに寄り添って、痛みに配慮した治療を心掛けておりますので、歯科医院での治療に不安がある方はぜひご相談ください。

麻酔注射を打つ前に注射する場所に麻酔薬を塗布することで、注射針が刺さる際の痛みを軽減します。

麻酔薬は急激に注入すると圧がかかり、痛みが出やすいため、電動麻酔器を使用し圧力を一定に保つことにより痛みを軽減します。

針は細ければ細いほど、刺さる瞬間の痛みが少なくなります。当院では、30Gの極細の注射針を使用して麻酔時の痛みを緩和しています。

なるべく削らず抜かない治療

歯は一度削ったり抜いたりすると二度と元には戻りません。そのため当院では、なるべく削らず抜かない治療を心掛けています。どうしても削る必要があるときは、悪くなった最小限の箇所だけ削り、歯へのダメージや負担を抑えます。まずはその歯をどの程度削る必要があるのか、的確に判断することが大切です。

コントラは電動で回転して歯を削る器具のことです。5倍速コントラは通常より回転速度が速く、振動が小さくてブレにくいため、必要な部分のみ正確に削ることができます。

カリエスチェック (う蝕検知液)を使用すると、むし歯になっている場所のみを染色することができるため、歯の削りすぎ防止に役立ちます。

口腔機能訓練で

オーラルフレイル対策

滑舌の低下、食べこぼし、むせる、噛めない食品が増える、口の乾燥といったお口にまつわる機能が衰えた状態をオーラルフレイルと呼びます。放置してしまうと、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があります。当院ではフレイルに陥る前にリハビリなどの口腔機能訓練を行い、症状の予防と改善を行います。

これからの治療は

メタルフリー治療がおすすめです

現在、金属が口腔内にある方、今後治療で詰め物や被せ物をされる方に、当院では金属を使用しないメタルフリー治療をおすすめしています。メタルフリー治療は、セラミックなどの素材を使用するため、金属アレルギーを起こしにくく、銀歯などに比べて審美性が高いです。また、表面がなめらかなので汚れがつきにくいというメリットがあります。見た目の良さだけではなく二次的なむし歯も予防できます。

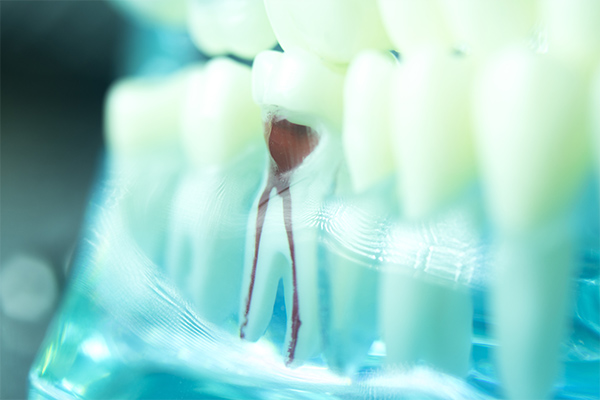

精密根管治療について

むし歯菌が歯の神経まで

到達して炎症を起こしたら

むし歯菌が神経に感染し、炎症を起こした場合に行う治療を根管治療と呼びます。根管とは、歯の根の中にある神経が通っている管状の部分のことです。根管内をきれいに殺菌できていないと、痛みや腫れを再発する可能性があるため、丁寧に治療しなければなりません。根管の形状は複雑で、個人差もあるためマイクロスコープを使用し感染歯質の確認や、術野を拡大して正確に治療を行います。

歯牙再植も対応

破折などの理由で抜歯と診断されても、修復すれば歯を残せる場合があります。当院では、「歯牙再植」という、口腔内では難しい処置を一時的に抜歯し口腔外で修復した後、また口腔内へ戻す治療法も行っています。

※症例により対応できない場合があります。

口腔外科について

親知らずや顎関節症など

歯にまつわるトラブルに対応

口腔外科では親知らずの抜歯や顎関節症、口内炎や口腔内のケガなど、歯とお口に関するさまざまなトラブルの治療を行います。歯やお口の気になる症状は、お気軽にご相談ください。

- 顎が痛む

- 親知らずが痛い

- 歯が欠けてしまった

- 口内炎が治らない

- 口内の痛みが治らない

- 口内にしこりがある

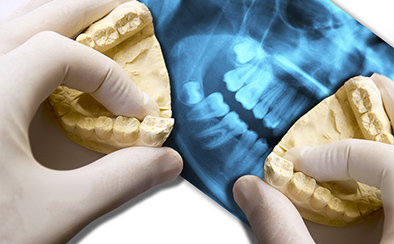

歯科用CTによる精度の高い診断

歯科用CTで撮影することで、立体的なレントゲン撮影ができ、埋伏歯の状態、顎骨や関節の状態などを正確に診断ができます。

お口の状態により、抜歯のリスクが高い場合は、設備の整った専門の大学病院へご紹介させていただく場合があります。

口を開けたり閉じたりするときにカクカクと音がしたり、痛みを感じるなどの症状があります。早めにご相談ください。

親知らずが原因で痛みや腫れなどのトラブルを引き起こすことがあり、その際は抜歯をおすすめすることがあります。