歯周病治療について

歯周病は気づかないうちに

進行しています

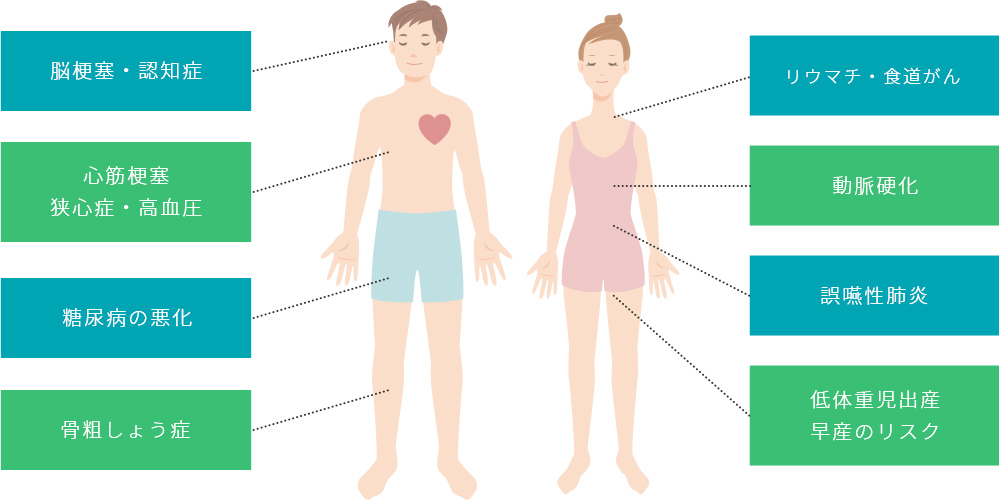

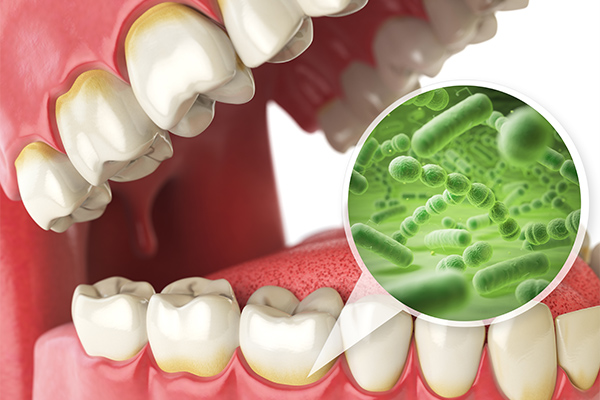

成人の方が歯を失う原因の多くが歯周病と言われています。初期の歯周病は自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまいます。歯周病は毎日のお手入れ次第で予防できます。進行する前にしっかりと予防することが大切です。

歯ぐきから出血したり、歯がグラグラするなど自覚症状が出ている場合は、すでに歯周病が進行している状態のため、早めの受診をおすすめします。

- 歯ぐきから出血する

- 歯ぐきが下がってきた

- 歯ぐきが腫れている

- 口臭が気になる

- 歯がグラグラする

- 口の中がネバネバする

当院の歯周病治療

歯科医院と患者様の二人三脚で行う

歯周病治療

当院の歯周病治療は患者様と、歯科医師・歯科衛生士が一緒に治療に取り組みます。患者様にはご自宅でもケアを行っていただけるように、一人ひとりに合わせたセルフケアの方法をご提案いたします。また、定期的にご来院いただき超音波スケーラーや、エアフローを使用した口腔内の徹底洗浄など、歯科医院でしかできない専用の器具を用いたプロフェッショナルケアをご提供いたします。

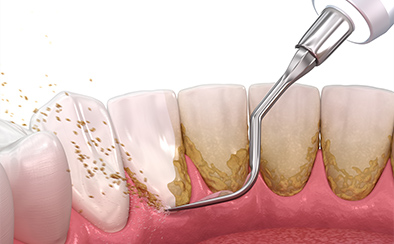

スケーラーという専用器具を使用して、毎日のセルフケアで残ってしまった歯垢や歯石を除去し、歯周病のリスクを軽減させます。

当院では、音波による微細振動によって歯石を除去する超音波スケーラーを使用し、効率的なクリーニングを行っています。

SRPは「スケーリング」と「ルートプレーニング」を合わせた歯周病治療の方法です。スケーリングだけでは除去しきれない歯ぐきの中(歯周ポケット)に付着している歯垢や歯石を取り除き、歯の表面を磨きます。表面をツルツルに仕上げることで、歯垢や歯石の再付着を防ぎます。

歯周病は進行すると歯周ポケットが深くなり、SRPだけでは歯石を除去することが難しくなります。 重症化した歯周病に対しては、外科的な処置が必要となる場合があります。歯周外科処置は歯の周りの歯肉を小さく切開して、歯根についた歯石などを除去していく治療です。

重度の歯周病では、歯を支える歯槽骨が溶けて減った状態が多く見られます。このような状態でも歯を抜かずに残すためには、歯槽骨の再生が必要となります。リグロスは保険適用の歯周病治療薬であり、歯槽骨を含む歯周組織を再生させる効果があります。当院では、リグロスを用いた重度歯周病の治療も手掛けています。

歯周病菌によって溶かされた顎の骨や歯根膜を、再生・増強する治療です。エムドゲインには成長因子が含まれており、歯肉の細胞を活性化させる働きがあります。歯ぐきを引き締める働きがあるので、審美的な見た目の改善にもつながります。再生療法(エムドゲイン)は自由診療で1回の処置に55,000円(税込み)が別途必要となります。1回の処置では効果が出にくい場合があります。